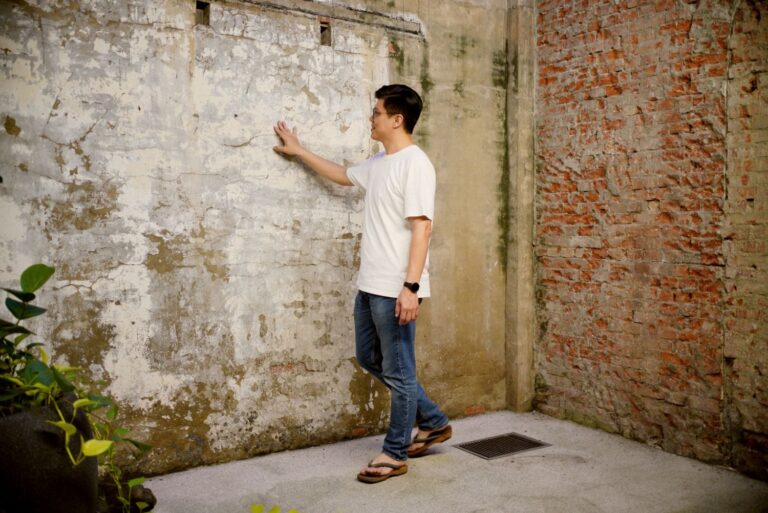

可設計主理人 - 徐偉泓 Allen

在本集《藝起過生活》中,我們非常榮幸邀請到可設計主理人 - 徐偉泓 Allen。 徐偉泓 Allen 為可設計主理人,可設計位於充滿文化與歷史底蘊的台南,除了設計私宅和商業空間之外,更專精於老屋翻修,致力於在保留建築文化元素的同時,巧妙融入現代設計美學,讓歷史與當代相互交融、共生共榮。其中,他改造半世紀老屋的 「斜槓青年 / 57 創生空間」、修復「公園路8號」、「老古石街黃宅」,便是備受矚目的指標性作品,展現了他對空間再生的獨特見解與深厚實力。 在本期節目中,Allen 將分享他如何將空間傳承歷史的心路歷程。

Q1: 您大學主修電機工程,研究所就讀成功大學工程管理,之後又進一步攻讀建築,最終投入室內設計領域。是否可以跟我們分享當初為什麼想投入室內設計這條路?

從科技業跨足室內設計與建築再生,確實是一個不小的轉變。從 0.02mm 到 2mm 的距離,一開始是從自己的住宅空間開始,接著成立小型工作室,最後發展成設計公司。回頭看這過程並不容易,實際面來說,我們需要確保案源,並能支撐管銷與營運費用。

將一個空間成型是個有趣的過程。隨著每個案件的委任,實現業主理想的空間,打造出家的感覺,這是讓人開心的事。雖然這轉變看似跨領域,實際上是整合了電機電力、微波通訊、工程管理與空間設計等專業背景。以老屋翻新為例,電機電力的經驗讓我們更能理解電力組態,而在無線通訊普及的今天,也能思考如何將天線隱藏於收訊良好的角落,使住宅空間更舒適。

Q2: 設計職涯上您有什麼印象深刻的挑戰或是契機,有遇到什麼貴人或有趣的故事可以跟我們分享嗎?

自己得先當自己的貴人,不斷成長,才能迎接挑戰與契機。而最初的貴人,往往是親朋好友的支持與愛護,願意委任我們。然而,接熟識的案子本身也是一種挑戰——在人情與現實之間拿捏,確實不容易。不接,似乎不近人情;接了,又可能面臨現實的壓力。

每次有好朋友想委任我時,我都會先說:「我希望這個案子執行完後,我們仍然是好朋友。」為了一個案件犧牲多年的情誼,實在太可惜。曾有位好友希望擁有一個屬於自己的空間,但在過程中,他的家人也會提出許多意見。有些長輩,基於過往的工程經驗,往往會有自己的堅持。這時,我們需要整合不同人的需求與想法,尊重長輩的要求,同時融合年輕人對空間的期待。

因此,設計過程其實是一種溝通,不只是單純的設計,而是需要理解每個人的想法,特別是長輩的考量。設計,終究是以人為本,關鍵在於如何滿足所有人的需求,讓空間成為承載生活的美好場域。

Q3: 您的公司位於台南,這座城市質樸且充滿文化底蘊。相較於大城市台北的設計氛圍,台南的環境是否影響了您的設計思維?在不同城市的文化脈絡中,您如何形塑屬於自己的設計語言?

我們公司成立之初,專注於新成屋的設計規劃。後來,因對臺南歷史與文化的覺醒,我開始思考,除了分享美食外,是否還有更多美好的事物可以介紹給大家。一般朋友來臺南時,總會問:「Allen,臺南有什麼必吃的?」每個人都有自己的一本美食地圖,帶他們品嚐美食之後,當他們想更深入認識這座城市時,我能帶給他們什麼?那時候,我甚至有些愧對身為臺南人的自己。

隨著年歲增長,對城市的人文、歷史與地理的觀察越來越深入,也因為對這片土地的熱愛,而更加關注它的發展。這才發現,每座城市、每棟建築空間都有其精彩的故事。正因如此,我開始關注老屋的活化與再利用,希望這片土地上的人、事、物能夠被傳承與延續。

圖:台南57創生空間 (來源:Tatler Asia)

Q4: 您打造的指標性作品——台南 57 創生空間,是一座結合藝術與教育功能的歷史建築再生計畫。在老屋改造的過程中,您遇到最大的挑戰是什麼?在保留歷史記憶與融入當代設計之間,您如何拿捏這份平衡?

初期因長輩的支持,在因緣際會下,我們開始執行「斜槓青年/57創生空間」的改造。首先,我們探索該場域的歷史背景與原有空間中的故事,思索新用途,並修復與留存老屋的元素,如檜木門窗、老玻璃、燈具、磨石子地板、石灰線板、銅製五金等,同時在舊有空間中加入必要的功能,讓這個空間能夠發展出屬於我們的新故事。這個過程需要極大的細心與耐心,在修復的過程中逐步拿捏新與舊的平衡。

最初,我們曾想過在一樓打造一個小型市集,因為這裡鄰近市場,但後來覺得這個想法過於跳躍,於是決定結合我們的室內設計專業,開設各類課程。例如,我們曾舉辦水泥磨漫、灌注水泥器皿、裝置藝術等工作坊,讓參與者透過這些課程探索興趣,甚至發展第二專業。我們希望這個空間能夠讓人找到更多可能性,發掘自己的新方向。

這個空間的改造歷時兩年半,過程雖然漫長,但我們致力於融合各種不同的元素,讓設計與採光達到最好的平衡。相較於一般室內設計通常需要更短的時間來完成,這樣的老屋改造確實需要更長的時間來細細琢磨,但最終,我們打造了一個兼具歷史感與現代功能的空間,讓它真正成為一個可以延續故事的地方。

圖:台南57創生空間 designed by 可設計

Q5: 您將YellowKorner的攝影藝術帶進許多案場,可以跟我們分享您通常會如何建議業主配搭藝術品呢?

我們基本上都會協助業主瞭解自己的生活方式,並根據空間的屬性提供適合的建議。例如,業主可能有收藏的喜好或特定的興趣,而能夠執行室內裝修的業主,通常已經具備一定的生活模式與使用習慣。因此,我們始終以居住者的需求為核心,針對空間屬性進行搭配與規劃。

最近,我們設計了一間雪茄吧,在 YellowKorner 的協助下,找到了一幅與主題相符的攝影作品。業主非常喜歡這幅作品所傳達的詼諧與逗趣感,這讓整個空間更具畫龍點睛的效果,觀者一看到就會覺得有趣、心情愉悅。

藝術品無論是畫作或攝影,都能夠影響空間氛圍,甚至改變觀者的感受。攝影藝術家本身有想傳達的概念,但觀賞者可能會從不同的角度解讀,這樣的互動形成了一種有趣的對話。因此,藝術在生活空間中不只是裝飾品,更是創造對話的重要媒介。相比之下,日常用品如杯子或椅子較少帶來這樣的情感共鳴,但藝術品能夠激發人的思考與感受,為空間賦予更深層的意義。

圖:YellowKorner 攝影藝術 《 Nicole Holz – V.I.P.》於商業空間

圖:商業空間 designed by 可設計

Q6: 您可以跟我們分享您是怎麼跟YellowKorner 結緣的?至今讓您印象深刻的作品是哪件,當時是怎麼觸動到您的呢?

這說來也很妙,前年與朋友在法國旅行時,透過他的介紹認識了 YellowKorner。他告訴我這裡有一間 YellowKorner 展間,裡面有很棒的藝術作品,值得一看。

我本身就很喜歡攝影,覺得使用快門記錄自然瞬間是一件很美好的事情。而我也發現,老屋與攝影作品一樣,都具有不可逆的特性——一旦錯過,就無法復刻或複製,再怎麼相似也無法完全相同。我們無法回到上一秒,因此攝影總是要抓住那稍縱即逝的瞬間。

在 YellowKorner 欣賞藝術家的作品時,我發現他們除了記錄瞬間,還透過影像傳達自己的訊息與視角。從別人的角度看同一件事,往往能帶來新的啟發。當時,我對 Christine Ellger 的 Switchen 作品特別有共鳴,於是購入了這件作品,作為與 YellowKorner 初識的紀念。

圖:YellowKorner 攝影藝術 《Christine Ellger – Switchen》

Q7: 在忙碌的工作中,您如何保持生活的平衡和創造力?能否與我們分享您的日常習慣,或是平常如何紓壓的呢?

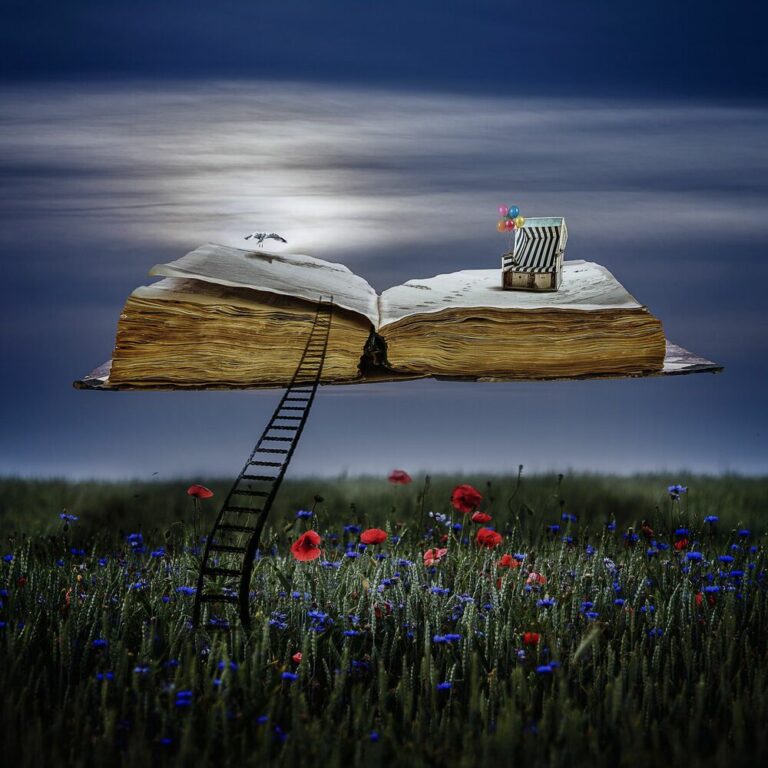

我覺得平衡與創造力的培養,離不開閱讀、看展、聽講座等方式,不斷吸收新知。透過別人的經驗與觀點,我們能了解更多事物,進而激發源源不絕的想法。不過資訊雖然豐富,如何內化並消化,將其逐步收斂與實踐,才是關鍵。

一本書往往是作者多年心血的結晶,無論是關於建築設計或人生指引,閱讀就是一種高效的學習方式,只需幾百元就能獲取精華。

至於紓壓,我主要透過球類運動來調劑,因為本身也打棒壘球。我也喜歡旅行與攝影,透過自己的視角記錄人、事、物的瞬間,捕捉美好的一刻,往往能帶來深刻的感動。

這幾年因為接觸老屋,也愛上了城市漫步走讀。透過行走,能更深入了解在地歷史與脈絡,從中建立對這座城市更深的理解。例如,去年為了慶祝台南400,今年則是台南300,紀念府城城牆建城300 週年。我特地沿著過去城牆的遺跡走了三次,透過這樣的體驗,更加體會城市的發展與歷史的厚度。

圖片來源:Tatler Asia

Q8: 未來3-5年您自己有什麼樣的計劃,工作上或是興趣上可以跟聽眾朋友分享的?

我的計畫其實是保持彈性,因為計畫往往趕不上變化。我認為,最重要的是讓自己隨時準備好,去迎接各種可能性,畢竟任何事情都有可能發生,而我們就在這個當下,如何調整自己來迎接這些變化,才是關鍵。

計畫雖然無法完全掌控未來,但也許未來會有更多藝術的融合,這其實也是一件很美好的事。台南本身就是一座文化藝術之都,而它的藝術與文化緊密相連。如何透過國際藝術與文化,與在地文化相結合,會是一個很值得探索的方向。

Q9: 您對於年輕世代的設計師有什麼建議或鼓勵嗎?

不敢說是在鼓勵什麼,但在這個過程中,我常打趣地跟朋友說:「學海無涯,回頭是岸。」但設計師確實需要學習的東西很多,每個案件都有不同的課題,而現在網路資訊發達,業主獲取的資訊可能比你還多,因此我們必須更深入地理解,並引導客戶進行空間規劃。

業主常會拿出網路上的圖片,說想要這樣的風格,那我們的工作就是如何統整這些想法,並提供更完善的見解,幫助業主達到理想的空間效果。透過不斷的學習,每個案件的挑戰都能轉化為成長的養分。只要保持正向的態度與熱情,初心就不會被抹滅,而是成為持續學習與進步的動力。

有一次,我們接到一個特別的案子,業主非常用心。他媽媽曾說過,她希望這棟日治時期建造的房子,能回復到剛蓋好時的樣貌。這對我們來說是一個不小的挑戰,因為台灣過去的建築大多因應生活需求而不斷增建、加蓋,久而久之,原始的建築樣貌已經難以辨識。

為了還原這棟房子的原始狀態,我們透過歷史調研、減法設計,並一步步拆解與理解建築結構,最終成功地讓空間回到最初的樣貌。當媽媽回來看到成品時,她感動地說:「真的跟以前一樣!」這一刻,我們也非常感動,覺得所有的努力都值得了。